范小青携新作《江山故宅》重返“第二故乡”

“我在南京工作了十三年,今天是回到了我的第二故乡,和大家聊聊这本新书。”10月25日,苏派文学领军人物范小青在南京图书馆举办的《江山故宅》分享会上这样开场。这是她为这部长篇新作举办的首场分享活动。

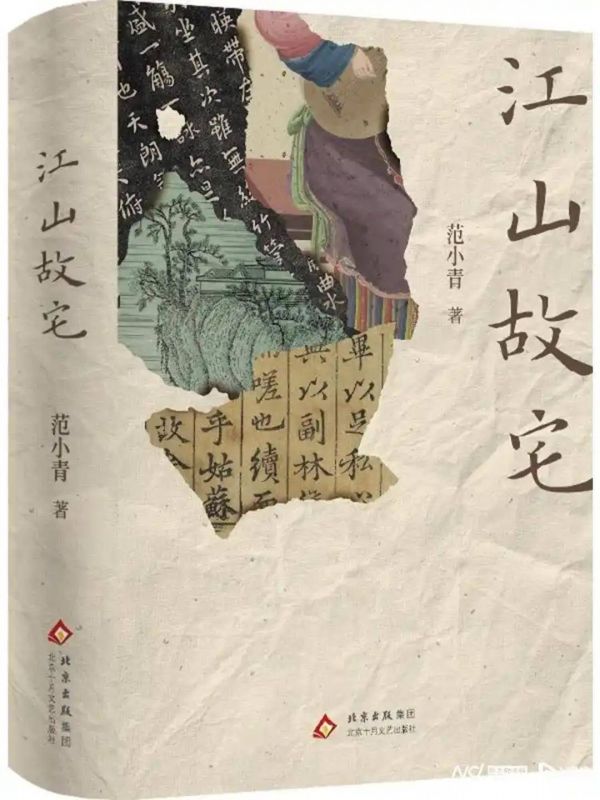

与《苏州故事》《家在古城》等带有强烈苏州烙印的作品不同,《江山故宅》这部小说在形式上更有“花样精”,充满探索精神。范小青坦言,这部小说充满了不确定性,“每个故事、每个段落都蕴含着明喻或暗喻,隐藏着待解的信息”。

小说一开篇,叙述者“我”几十年后返回老宅,遇到儿时的邻居尹宁。在苏州话里,尹宁和《聊斋志异》里的狐女“婴宁”同音,在小说的安排中,尹宁代表的却是“平行空间里的”另一个“我”。此外,“我”还有一个哥哥,一个弟弟,三个人名字不一样,读音却一样,这也是范小青有意设置的“人物身份的不可靠性”;至于言桥巷7号的老宅,“我”能顺利踏入,助手小白无论如何找不到、进不来;几十年前一封奇怪的家信,信中提到的暗藏秘密的《春日家宴图》,以及这幅图所指向的苏州言氏老宅不易堂,经历主人公的一番孜孜不倦的考证寻访,却越发的扑朔迷离、亦真亦幻。到了最后,甚至连叙述者自己,也无法确定这一切有几分真实。

这种“不确定”的叙事特质为小说本身赋予了丰富的解读空间。在《江山故宅》的结尾,范小青别出心裁地运用评弹形式呼应小说故事情节。“为什么要选择评弹?因为评弹本身就是虚构的艺术。故事的真假虚实,既然出现在评弹里,就交由读者自行评判。”正是在这种精心构建又巧妙解构的叙事中,《江山故宅》完成了其独特的文学表达——在不确定的叙述中,确立其深刻的价值内核。范小青表示,期待能在小范围内聆听读者对作品的个性化理解,这对写作者而言是“最幸福的事”。

四十年来,范小青的笔触始终未曾离开苏州。她多次在不同场合强调,苏州是一座取之不尽的文学宝库,永远写不完。回溯创作源头,她提及1985年初夏经由一位作家引荐,结识了状元府潘家后人,这段经历成为她深入苏州文化的起点。而两年前创作非虚构作品《家在古城》时,当她再度寻访那位引荐人,对方却对往事矢口否认。对此,范小青笑言:“或许那是平行时空的际遇,抑或是一场真实的梦。”无论开端如何奇幻,范小青自踏入苏州历史文化长廊之日起,便再未回头,而是越走越深。

《江山故宅》可视为《家在古城》的姊妹篇。书中细腻描绘苏州人的日常生活,更深刻刻画了他们的精神品格。苏州方言、园林艺术、苏绣技艺、评弹雅韵等等,在她笔下自如流淌。

从上世纪七八十年代改革开放,到20世纪末互联网兴起,再到如今人工智能无处不在,范小青亲历了时代剧变。从《苏州故事》对八十年代社会风貌的定格,到《江山故宅》对当代社会不确定性的捕捉,她始终敏锐把握着时代脉搏,记录着科技发展与现代社会的深刻变革。

“文学创作必然与时代同频共振。”范小青强调,“四十年前我若写苏州老宅,肯定与今天写的会不一样。时代在变,我们的认知、经验乃至对世界的理解都已不同。”她进一步阐释,“有人说未来已来。人工智能、机器人技术日益精进,世界却变得陌生。正如有人笑谈:自从有了某视频App,除了鬼什么都见识过;但也有人说:鬼我也看见了,但是我看不见真相。过去我们信奉眼见为实,如今这个准则正在动摇。”

在新书分享会上,范小青也分享了她使用人工智能的经历。她将自己的一篇短篇小说《鹰扬巷》缩写成两三百字,“投喂”给AI,但对方据此给出的短视频,让她觉得很失望。视频里的人物、景物都与她心目中所想的样子大相径庭。“AI可以完成很多工作,但不是什么东西都能取代,至少它算不了我们内心独特的东西。” 扬子晚报/紫牛新闻记者 臧磊

校对 陶善工

相关知识

范小青携新作《江山故宅》重返“第二故乡”

点燃苏州城市文化的烟火|范小青《苏州故事》苏州新书分享会

莎莎携外协小姐妹重返舞台,再次展现甜美嗓音 孙颖莎 迪亚兹

范小青、王啸峰新书分享会在江苏书展举办

小马云范小勤将重返校园就读小学4年级,校长表示会制定具体帮扶方案

一日校园体验? 和范丞丞一起重返校园!

范思辙与郭保坤重返范府那段真是笑点满满…

姜涛重返故乡德州,为当地企业直播推销产品: “感激故乡对我的支持”

贺绍俊:从故乡到精神故乡|评周瑄璞新作《回大周记》

江南文化具备生长性 ——访全国政协委员、江苏省作家协会名誉主席范小青

网址: 范小青携新作《江山故宅》重返“第二故乡” http://m.shhpp.com/newsview352318.html