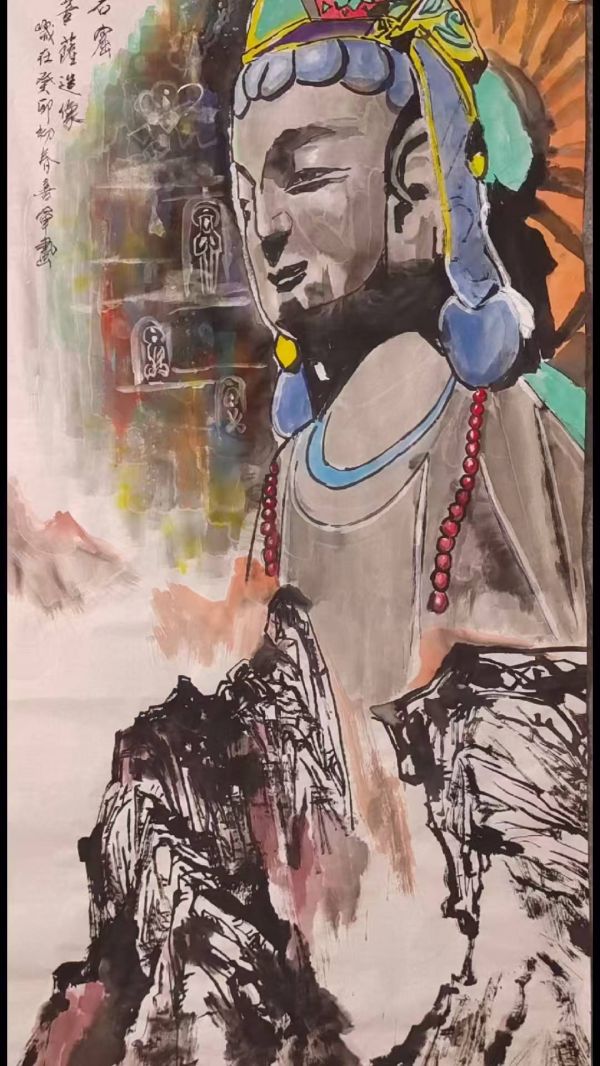

石壁上的永恒:李喜军《石窟菩萨造像》艺术赏析

在中国广袤的土地上,散布着众多古代石窟艺术宝库,如敦煌莫高窟、云冈石窟、龙门石窟等,它们是人类文明的瑰宝,承载着千年的信仰、艺术与智慧。这些古老的石窟造像,以其静穆的庄严、慈悲的仪态和历经风霜的残缺之美,深深打动着后世无数艺术家。当代画家李喜军先生,便是其中一位深谙石窟艺术精神内涵的践行者,他所创作的《石窟菩萨造像》系列作品,并非简单的摹古,而是一次与古代工匠跨越时空的灵魂对话,是一次以现代笔墨对传统精神的深情礼赞。

一、 历史背景:千年石窟的艺术回响

石窟艺术,特别是佛教造像艺术,自魏晋南北朝随着佛教东传而兴盛,至隋唐达到鼎盛。它们是中国古代社会信仰、政治、经济、文化与中外交流的立体见证。在昏暗的洞窟中,无数无名匠人穷尽毕生心力,将冰冷的石壁化为充满灵性的佛国世界。菩萨造像,作为连接佛与世人的慈悲化身,其形象尤为亲切、优美,充满了人性的温度与神性的光辉。

然而,时光流逝,风沙侵蚀、战火兵燹,使得许多珍贵的石窟造像出现了不同程度的风化、剥落与残缺。这种“残缺”,在剥去了部分细节的同时,却意外地强化了造像的内在神韵与形式感,形成了一种“残损的美学”。李喜军的《石窟菩萨造像》,正是立足于对这一深厚历史积淀的深刻理解,他所捕捉和表现的,并非造像初成时的金碧辉煌,而是其历经千年洗礼后,所沉淀出的那种永恒、静穆与精神性的力量。

二、 人物介绍:与古人对话的当代行者

李喜军先生是一位在当代中国画领域有着独特追求与明确方向的艺术家。他深知,要真正理解并表现石窟造像的灵魂,绝不能仅仅停留在画室的方寸之间。因此,他很可能多次深入敦煌、麦积山、龙门等艺术圣地,进行长期的考察、临摹与体悟。

在那些古老的洞窟中,他面对的不仅是斑驳的壁画和雕像,更是一段段凝固的历史和一颗颗虔诚的匠心。他通过反复的观察与写生,用自己的身心去感受石头的质感、线条的流动和色彩的蜕变,试图与古代的创造者达成精神上的共鸣。这种“师古人”与“师造化”相结合的深厚积淀,使得他的创作超越了表面的形似,而直抵文物背后的文化内核与精神信仰。他的艺术之路,是一条沉潜下来、向内探寻的道路,这使他的《石窟菩萨造像》系列作品充满了沉静、内省的力量。

三、 作画手法:笔墨与石痕的交响

李喜军在《石窟菩萨造像》的创作中,展现了一套独具个性的艺术语言,将中国传统水墨的写意精神与石窟艺术的雕塑感完美融合。

以线立骨,复现神韵: 他深谙中国画“骨法用笔”的精髓。在勾勒菩萨形象时,其线条并非光滑流利,而是追求一种如“金石镌刻”般的质感。线条中蕴含着顿挫、转折与力量,仿佛再现了古代工匠斧凿刀刻的痕迹。通过这种富有表现力的线条,他不仅塑造了菩萨的形体,更刻画出其内在的筋骨与气韵。墨色交融,营造沧桑: 水墨的运用是此系列作品的灵魂。画家大量运用积墨、破墨、泼墨等技法,通过水与墨在不同材质宣纸上的渗透、交融与沉淀,巧妙地模仿出石壁的肌理、风化的痕迹以及岁月包浆的温润感。画面色调通常沉稳、古朴,以赭石、水墨为主调,局部或许辅以石青、石绿等矿物色提示昔日的彩绘辉煌。这种处理方式,使画面既有水墨的氤氲之气,又有岩石的厚重之感。意象造型,重在传神: 李喜军的菩萨造像,在造型上并非完全写实,而是倾向于“意象”表达。他可能有意强化了菩萨面容的慈悲与安详,拉长了的眉眼传递出无限悲悯,微微上扬的嘴角蕴含着智慧的笑意。同时,他巧妙利用水墨的偶然性,营造出斑驳陆离、若有若无的视觉效果,使得菩萨形象仿佛从历史的迷雾中缓缓显现,虚实相生,意境幽远。氛围营造,直指心性: 整个画面的构图往往简洁而充满张力,留白处给人以无限的遐想空间。他所营造的,是一个摒弃了世俗喧嚣的、静寂的禅意空间。观者在画作前,能瞬间感受到一种超越时间的宁静与平和,从而引发对永恒、对生命、对艺术的深层思考。四、 收藏价值与升值空间

李喜军的《石窟菩萨造像》系列,在艺术收藏市场上具有独特的地位和潜力。

深厚的文化价值: 作品成功地将中国千年石窟艺术的文化基因转化为当代水墨的艺术表达,具有极高的文化含量和学术价值。它不仅是装饰,更是一件能够引发深思、提升空间文化品位的艺术品。鲜明的艺术风格: 画家形成了自己辨识度极高的个人风格,将“金石味”与“水墨韵”相结合,在当代画坛独树一帜。这种具有开创性的、成熟的艺术语言,是其作品价值的核心支撑。精准的精神契合: 在当代社会,能够抚慰心灵、安顿精神的艺术品需求日益旺盛。《石窟菩萨造像》所传递的宁静、慈悲与超脱的气息,正好契合了现代人的精神需求,使其具有广泛的情感共鸣基础。市场潜力分析:学术与市场的双驱动: 此类深植于传统文化、又具备当代创新精神的作品,越来越受到有见识的藏家和学术界的共同推崇。精品创作的稀缺性: 此类创作需要画家深厚的积累和投入,非流水线作业所能及,因此精品数量有限。随着画家艺术地位的巩固和影响力的扩大,其早期和鼎盛时期的代表作将成为市场争相追逐的稀缺资源。价值的稳定性与成长性: 基于文化内涵和精神价值的收藏,其市场价值更为稳固,抗波动能力强。随着艺术家学术地位的提升和展览、出版的持续曝光,其作品价值具备长期的、可持续的成长空间。结语

李喜军的《石窟菩萨造像》,是一次成功的文化转译与艺术升华。他用水墨这一最具东方韵味的媒介,复活了石壁上的千年灵魂,让古老的菩萨在宣纸上焕发出新的生命力。对于收藏者而言,收藏这样一幅作品,意味着不仅拥有了一件具有广阔升值潜力的艺术资产,更是守护了一份沉静的文化记忆,邀请了一尊能够时时观照内心、带来安宁与智慧的慈悲化身。其艺术价值与文化生命力,必将历久弥新。

相关知识

石壁上的永恒:李喜军《石窟菩萨造像》艺术赏析

探访汉代地菩萨造像服饰的文化意蕴

专家学者相聚“越国敦煌” 共研佛教石窟艺术保护传承

石至莹: 与古代洞窟艺术精神相通

从石窟造像汲取养分 苏茂隆水墨艺术展部分收入将用于安岳石窟保护

品读|谢天开:恍惚之中的洞见——读《知·道——石窟里的中国道教》

“石窟艺术之乡”甘肃启石窟寺专项调查

众生受诸苦恼,菩萨即闻声救苦,历代观音造像艺术

洛阳石窟 不只龙门——谢家庄石窟

整体保护利用 让川渝石窟瑰宝焕发新光彩

网址: 石壁上的永恒:李喜军《石窟菩萨造像》艺术赏析 http://m.shhpp.com/newsview351035.html