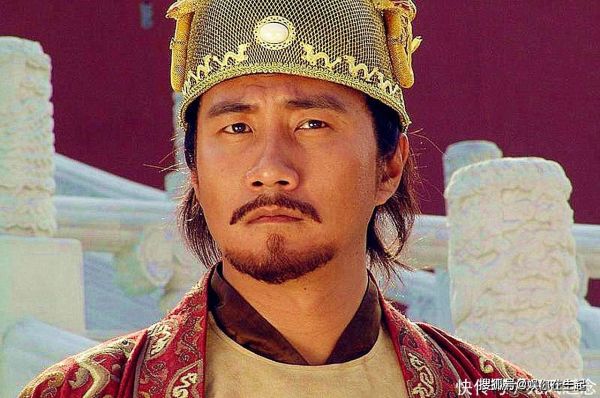

刘伯温当年快被杀,急忙写下一诗保住性命,如今此诗几乎人人会背

唠唠刘伯温的硬核操作!朱元璋要杀他,凭一首诗保住全家,这智慧不服不行

家人们,咱今儿个聊个大人物 —— 明朝的刘伯温!一提起这老爷子,咱脑子里是不是立马蹦出 “神机妙算”“明代诸葛亮” 这些词儿?要我说啊,刘伯温可比诸葛亮还多了点 “硬核”—— 当年朱元璋当了皇帝,猜忌心重得能吞下一整个江山,跟着打天下的老臣没几个有好下场,可刘伯温呢?愣是凭着一肚子智慧和一首诗,从朱元璋的刀下捡回条命,连全家都保住了!这故事比咱村口王大爷蹲墙根讲的《隋唐演义》还精彩,比戏台子上唱的《包公案》还曲折,今儿个咱就用河南腔,把这事儿掰开揉碎了唠,保证让你听得过瘾!

一、先说说刘伯温有多牛:朱元璋的 “脑瓜子”,没他难打江山

要唠刘伯温,得先说说他到底有多厉害。这老爷子可不是一般的读书人,上知天文下知地理,前能掐算战局,后能安抚民心,跟三国里的诸葛亮比,那是一点不逊色,甚至还多了几分 “接地气” 的实在。

当年朱元璋还是个起义军首领的时候,正愁没人给他出主意呢。那时候天下大乱,陈友谅、张士诚这些人都比他兵多将广,朱元璋天天愁得睡不着觉,就怕哪天被人吞了。后来有个谋士跟他说:“大帅,您想成大事,得找一个人 —— 青田的刘伯温。这人能观天象、断吉凶,还能帮您定天下!” 朱元璋一听,眼睛都亮了,跟当年刘备三顾茅庐似的,连着派了三拨人去请,最后还亲自跑了一趟,才算把刘伯温请来了自己的军营。

刘伯温一到,就给朱元璋来了个 “见面礼”—— 一份《时务十八策》,把天下大势分析得明明白白,还给出了打天下的具体步骤:先打陈友谅,再灭张士诚,最后北上取元大都。朱元璋一看,这哪儿是谋士啊,这简直是 “活神仙”!当下就拍板:“先生以后就是我的子房(张良),咱这江山,就靠先生帮我打了!”

后来的事儿,咱都知道 —— 陈友谅带着几十万大军来攻南京,朱元璋手下的人都慌了,有的说 “快跑吧,打不过”,有的说 “要不投降吧,还能保条命”。就刘伯温不慌不忙,跟朱元璋说:“陈友谅这人骄傲得很,觉得自己兵多,肯定不防备。咱不如在龙湾设个埋伏,等他进来了,咱前后夹击,保管能赢!” 朱元璋听了他的话,真就把陈友谅打得大败,这一战也成了朱元璋从 “小喽啰” 变成 “一方霸主” 的关键。

再后来,朱元璋打张士诚、北上灭元,每一步都有刘伯温的影子。有时候朱元璋拿不定主意,只要问刘伯温,准能得到靠谱的答案。咱河南人常说 “火车跑得快,全靠车头带”,可对朱元璋来说,刘伯温就是他的 “脑瓜子”—— 没了刘伯温,他想这么快打下江山,还真不一定。那时候朝廷里的人都服刘伯温,连朱元璋自己都常跟人说:“要是没有刘先生,我这皇帝宝座,坐不稳啊!”

二、朱元璋变了:当了皇帝猜疑心重,老臣们天天提心吊胆

可谁能想到,朱元璋当了皇帝后,就跟换了个人似的。以前他跟老臣们称兄道弟,一起吃窝窝头、睡茅草屋,还说 “等咱打下江山,一起享福”;可坐上龙椅后,看着底下的大臣们,总觉得人家要抢他的江山,尤其是那些有本事、有威望的老臣,更是成了他的 “眼中钉”。

随着朱元璋年纪越来越大,这猜忌心就更重了,跟得了 “被害妄想症” 似的,看谁都像 “反贼”。就拿李善长来说吧,他是朱元璋的 “后勤部长”,当年朱元璋打仗,粮草、兵源全靠李善长张罗,算是 “开国第一功臣” 了。可后来朱元璋觉得李善长权力太大,就找了个 “谋反” 的罪名,把李善长一家七十多口全杀了,连个刚出生的孩子都没放过。

还有胡惟庸案,更是吓人 —— 胡惟庸当了丞相后,手里有点权力,就想跟朱元璋叫板。朱元璋一看,正好,借着这事儿 “清理门户”,不仅杀了胡惟庸,还牵连了好几万人,朝廷里的官员差不多被砍了一半。那时候大臣们上朝前,都得跟家人哭着告别,就怕自己走了就回不来了。咱河南人常说 “伴君如伴虎”,可朱元璋这只 “虎”,比真老虎还凶,说不定啥时候就咬你一口。

刘伯温看着这情况,心里也犯嘀咕:“朱元璋这猜忌心越来越重,我要是再待在朝廷里,迟早得出事。” 他知道自己虽然没做错啥,可架不住朱元璋怀疑啊 —— 自己本事大、威望高,要是哪天朱元璋觉得自己威胁到他了,那可不是闹着玩的。于是刘伯温就琢磨着:“得赶紧辞官,回老家躲躲,远离这权力中心,不然小命不保!”

三、刘伯温辞官:想躲清净,可朱元璋还在暗地里盯着

刘伯温想辞官,可也不能说走就走,得跟朱元璋请示。于是他写了份奏折,措辞特别委婉:“皇上,臣年纪大了,眼睛也花了,耳朵也聋了,好多事情都办不了了。现在天下太平,臣想回老家青田养老,种种田、读读书,也能给皇上省点俸禄,请皇上恩准。”

朱元璋看了奏折,心里也犯琢磨:刘伯温这么有本事,要是放他回老家,万一他跟别人勾结,或者在老家招兵买马,那可咋整?可要是不让他走,留他在朝廷里,自己天天看着他,心里又不踏实,总觉得他要搞事情。琢磨来琢磨去,朱元璋还是准了刘伯温的请求 —— 毕竟刘伯温没犯啥错,要是硬留着,显得自己太小气,传出去也不好听。

刘伯温心里总算松了口气,收拾了几件衣服、几本书,就回了老家青田。他想着,这下能安安稳稳过几天清净日子了,不用再天天看朱元璋的脸色,也不用再担心被人诬陷。可他没想到,朱元璋就算放他走了,也没真正放心,还偷偷派了人在青田盯着他,看他有没有啥 “不轨” 的举动 —— 比如跟以前的老部下联系,或者跟地方官来往密切。

刘伯温回到老家后,也特别小心,天天大门不出二门不迈,要么在家读书写字,要么扛着锄头去田里看看庄稼,跟普通老百姓没啥两样。有时候邻居找他聊天,他也只聊天气、庄稼,绝口不提朝廷里的事儿,更不说自己以前的功劳。他知道,言多必失,万一哪句话说错了,被朱元璋的人听到,那可就麻烦了。

可就算这样,还是有人跟朱元璋说刘伯温的坏话 —— 这个人就是胡惟庸!那时候胡惟庸还没倒台,跟刘伯温一直不对付:当年胡惟庸想当丞相,刘伯温跟朱元璋说 “胡惟庸这人野心太大,不能当丞相”,胡惟庸知道后,就记恨上了刘伯温。现在刘伯温辞官回老家了,胡惟庸觉得机会来了,就跟朱元璋说:“皇上,刘伯温回老家后,可没闲着!他在老家偷偷招兵买马,还跟地方官勾结,想谋反呢!”

四、生死关头:一首诗救了全家命,朱元璋看完立马改主意

朱元璋本来就猜忌刘伯温,一听胡惟庸这么说,立马就火了:“好你个刘伯温!我放你回老家养老,你竟然敢谋反!真是给你脸了!” 当下就下令,让锦衣卫去青田抓刘伯温,不仅要杀他,还要把他的家人也一起抓来,准备满门抄斩。

锦衣卫的人拿着圣旨,快马加鞭往青田赶,一路上都没人敢拦 —— 毕竟是皇帝的命令,谁拦谁死。青田的老百姓听说锦衣卫要来抓刘伯温,都替他着急,有的说 “刘先生是好人,不能就这么死了”,有的说 “要不赶紧跑吧,躲起来再说”。可刘伯温却很冷静,他知道跑是跑不掉的,锦衣卫到处都是,就算跑了,家人也会被连累;反抗更是不行,那就是 “坐实” 了谋反的罪名。

刘伯温坐在家里,喝着茶,琢磨着怎么化解这场危机。他想:朱元璋虽然多疑,但也不是完全不讲理,他最在乎的是啥?是江山,是民心!要是能让他明白,杀了自己会失民心,会影响江山稳定,说不定他就会改变主意。

琢磨来琢磨去,刘伯温有了主意 —— 写诗!他拿起笔,在纸上写了一首诗,字里行间都透着恳切,又带着点劝诫。写完后,他把诗交给儿子,说:“等锦衣卫的人来了,你就把这首诗交给他们,让他们转交给皇上。记住,一定要恭恭敬敬的,别跟他们顶嘴。”

这首诗是这么写的:“大千世界正茫茫,何必收拾一袋藏?古来多少英雄辈,得道多助失道亡。” 咱来翻译翻译这诗的意思:天下这么大,您已经当了皇帝,拥有了这么多土地、这么多百姓,何必还要跟我这一个老臣过不去,非要把我赶尽杀绝呢?自古以来,多少英雄好汉,都是因为顺应民心、行正道才能成功;要是失了民心、行霸道,就算再厉害,也会灭亡啊!

锦衣卫的人到了刘伯温家,刚要动手抓人,刘伯温的儿子就把诗递了过去,说:“这是家父写给皇上的诗,恳请各位大人转交给皇上。” 锦衣卫的小头目也不敢怠慢,毕竟刘伯温是开国功臣,万一这诗里有啥重要的话,自己要是扣下了,回头朱元璋怪罪下来,自己也担待不起。于是他接过诗,让人先把刘伯温一家看住,自己则快马加鞭赶回京城,把诗交给了朱元璋。

朱元璋拿起诗,仔细读了一遍,没说话;又读了一遍,眉头皱了起来;读第三遍的时候,他突然叹了口气,说:“刘伯温说得对啊!我这几年杀了太多老臣,老百姓已经有怨言了,要是再杀了刘伯温,民心就真的散了。而且刘伯温一直对我忠心耿耿,也没真的谋反,要是杀了他,天下人会说我残暴啊!”

想明白这一点后,朱元璋立马下令,让锦衣卫撤回青田,不再追究刘伯温的责任,还下了一道圣旨:“刘伯温乃开国功臣,忠心可嘉,以后谁也不许再诬陷他!” 就这么着,刘伯温凭着一首诗,不仅救了自己的命,还保住了全家,这事儿也成了明朝历史上的一段佳话。咱河南人常说 “智慧能当饭吃”,这话用在刘伯温身上,真是再合适不过了!

五、跟曹植《七步诗》比一比:文人的智慧,比刀枪还厉害

说到刘伯温用诗保命,咱就不得不提三国时期曹植的《七步诗》。当年曹植被哥哥曹丕逼着,要在七步之内写出一首诗,要是写不出来,就得被杀头。曹植也是个有才华的人,一边走一边想,刚走了七步,就写出了 “煮豆燃豆萁,豆在釜中泣。本是同根生,相煎何太急” 这首诗。曹丕听了之后,心里很愧疚,就没杀曹植。

刘伯温的诗和曹植的《七步诗》,虽然写的内容不一样,背景也不一样,但目的是一样的 —— 都是用诗来表达自己的心意,化解杀身之祸。而且两首诗都有一个共同点:不卑不亢,既没低声下气地求饶,也没怒气冲冲地指责,而是用讲道理的方式,让对方明白杀了自己是错的。

曹植的诗,是用 “豆和萁” 来比喻自己和曹丕,说 “咱们是亲兄弟,何必互相残杀呢”,打动了曹丕的亲情;刘伯温的诗,是用 “历史教训” 来劝朱元璋,说 “您要是失了民心,江山就不稳了”,戳中了朱元璋最在乎的 “江山”。这就是文人的智慧 —— 不用刀枪,不用力气,只用几行字,就能化解一场血光之灾。

咱河南人常说 “秀才遇到兵,有理说不清”,可要是秀才会写诗、会讲道理,就算遇到再蛮横的 “兵”,也能把道理说清楚。曹植和刘伯温都是凭着自己的才华,用诗保住了性命,这也告诉咱:有文化、有智慧,关键时刻真的能救命!

现在在刘伯温的老家青田,这首 “保命诗” 几乎家喻户晓,老老少少都会背。当地还有不少关于这首诗的传说,有的说刘伯温写这首诗的时候,天上突然下起了小雨,像是老天爷在为他求情;有的说朱元璋读完这首诗后,当场就哭了,觉得自己太对不起那些跟着他打天下的老臣;还有的说,胡惟庸听说朱元璋放过了刘伯温,气得好几天没吃饭。这些传说虽然不一定是真的,但也能看出老百姓对刘伯温的敬佩 —— 大家都觉得,刘伯温是个有智慧、有勇气的好人。

六、刘伯温的其他传奇:能掐会算的 “活神仙”,还写了《烧饼歌》

除了用诗保命,刘伯温还有很多传奇故事,在民间,他几乎被当成了 “活神仙”,有 “前知五百年,后知五百年” 的美誉。

最有名的就是 “烧饼歌” 的故事 —— 有一天,朱元璋在宫里吃烧饼,刚咬了一口,就听说刘伯温来了。朱元璋想考考刘伯温,看看他是不是真的能掐会算,就赶紧把烧饼藏在碗里,然后让刘伯温进来。

刘伯温一进殿,朱元璋就笑着问:“先生能算出我这碗里藏的是什么东西吗?” 刘伯温闭上眼睛,掐了掐手指,然后说:“半似日兮半似月,曾被金龙咬一缺。皇上,这碗里藏的,是烧饼吧?” 朱元璋一听,惊呆了,手里的茶杯都差点掉在地上:“先生真是神算啊!连我刚咬了一口的烧饼都能算出来,太厉害了!” 从那以后,朱元璋更佩服刘伯温了,遇到啥疑难杂症,都要找刘伯温商量。

后来,朱元璋还让刘伯温预言明朝以后的事情,刘伯温就跟朱元璋说了一段话,这些话被记录下来,就是著名的《烧饼歌》。《烧饼歌》里预言了很多事情,比如 “燕王扫北”(朱棣发动靖难之役)、“魏忠贤乱政”、“清军入关” 等等,后来这些事情竟然都一一应验了,让人觉得特别神奇。

除了《烧饼歌》,刘伯温还被传写了《救劫碑文》,据说这首碑文埋在地下,后来在一次地震中被震了出来,上面写了很多关于天灾人祸的预言,还有如何化解灾难的方法。比如碑文里说 “天有眼,地有眼,人人都有一双眼”,劝人们要行善积德,不然就会遭到报应。虽然这些预言听起来有点玄乎,但也能看出刘伯温在老百姓心中的地位 —— 大家都觉得,他是个能看透未来的 “神仙”。

还有一件事,也能看出刘伯温的智慧 —— 当年朱元璋定都南京后,想建一座宫殿,就让刘伯温来选址。刘伯温四处考察后,选了一块地方,还跟朱元璋说:“这块地风水好,能保明朝三百年江山。” 朱元璋听了很高兴,就按照刘伯温的建议建了宫殿。后来明朝果然延续了两百七十多年,虽然没到三百年,但也算是很长寿的朝代了。老百姓都说,这是刘伯温选的风水好。

七、想了解更多?看看《神机妙算刘伯温》

要是你想了解更多刘伯温的传奇故事,不妨看看《神机妙算刘伯温》这本书。这本书里汇集了大量民间传说和野史记载,把刘伯温的故事讲得生动有趣,既有他帮朱元璋打天下的谋略,也有他为民做主的正义,还有他生活中的小趣事,让你觉得刘伯温不是一个遥不可及的历史人物,而是一个活生生的、有血有肉的人。

就说 “公堂审石马” 的故事吧 —— 有个地方的老百姓来告状,说当地庙里的石马成精了,每天晚上都会跑出来,吃老百姓的庄稼,还踩坏了很多田地。当地的县官没办法,就请刘伯温来帮忙。刘伯温到了之后,先是去庙里观察石马,发现石马的蹄子上有泥土,还沾着一些庄稼的碎叶。他心里就有谱了:这石马肯定不是真的成精了,是有人在搞鬼。

于是刘伯温让人把石马锁起来,在石马面前放了一堆草料,然后贴出告示:“要是石马真的会吃庄稼,今天晚上就会吃这堆草料;要是不吃,就是有人假扮石马,明天我就要审石马,找出真凶!” 到了晚上,刘伯温让人在庙里埋伏好。果然,半夜的时候,有个人偷偷溜进庙里,想把草料挪走,结果被埋伏的人抓了个正着。原来这个人是当地的一个地主,他想霸占老百姓的田地,就想出了 “石马成精” 的主意,想把老百姓吓跑。刘伯温把地主抓起来,打了他四十大板,还让他赔偿老百姓的损失,老百姓都拍手叫好。

这本书里还有不少类似的故事,比如 “智斗假神仙”—— 有个骗子自称 “活神仙”,能呼风唤雨、治病消灾,骗了老百姓不少钱。刘伯温知道后,假装去求 “神仙” 帮忙,故意说自己 “得了一种怪病,只有神仙能治”。那骗子信以为真,装模作样地画符念咒,还说要 “请天神下凡”。结果刘伯温早就安排人在旁边等着,等骗子拿出 “神药” 的时候,当场揭穿那 “神药” 就是普通的面粉加颜料,把骗子吓得跪地求饶,最后被刘伯温送到官府治了罪。

还有 “巧断偷牛案”—— 有个农民的牛丢了,急得直哭,刘伯温听说后,就问农民:“你家的牛有啥记号没?” 农民说:“我家的牛左耳朵上有个缺口,还少了一根尾巴毛。” 刘伯温就让人贴出告示,说 “要举办‘牛王大会’,让家家户户都把牛牵来,选出最壮的牛当‘牛王’”。到了那天,老百姓都把牛牵来了,刘伯温一眼就看到了一头牛,左耳朵有缺口,尾巴上还少了一根毛,正是农民丢的牛。他再一看牛的主人,是个游手好闲的无赖,那无赖见被识破,只好承认自己偷了牛。

这些故事里的刘伯温,既有谋略家的深谋远虑,又有老百姓的朴实善良,他不像别的官员那样摆架子,遇到老百姓的难题,总是尽心尽力去解决。而且书里的语言也特别通俗,就像咱街坊邻居聊天似的,没有那些文绉绉的话,不管是大人还是小孩,都能看得懂、看得进去。看完这本书,你就会明白,为啥老百姓这么喜欢刘伯温,为啥他的故事能流传这么多年 —— 因为他不仅有智慧,更有一颗为老百姓着想的心。

八、唠到最后:智慧和善良,才是真正的 “护身符”

咱唠了这么多刘伯温的故事,从他帮朱元璋打天下,到用诗保命,再到为民做主,其实最让人佩服的,不光是他的智慧,还有他的善良。他有本事,却不恃才傲物;他位高权重,却不欺压百姓;就算面对杀身之祸,他想的也不是自己逃跑,而是怎么保住全家,怎么劝朱元璋别再滥杀无辜。

现在有人说 “智慧是最好的武器”,可在刘伯温身上,智慧更是 “最好的护身符”—— 不是用来害人的,是用来保护自己、帮助别人的。他用智慧帮朱元璋打下江山,让老百姓过上太平日子;他用智慧化解杀身之祸,保住自己和家人;他用智慧揭穿骗子、断明冤案,为老百姓伸张正义。这样的智慧,才是最有价值的。

咱普通人可能没有刘伯温那么大的本事,也遇不到那么惊险的事儿,但他的故事还是能给咱不少启发:遇到困难的时候,别慌别乱,动动脑筋,说不定就能找到解决的办法;待人接物的时候,多一份善良,少一份算计,身边的人也会更愿意帮你。就像咱河南人常说的 “人心换人心,八两换半斤”,你对别人好,别人也会对你好;你用智慧帮别人,别人也会在你需要的时候伸出援手。

现在再提起刘伯温,咱想到的不只是 “明代诸葛亮”“神算” 这些标签,更会想到他的智慧、他的善良、他的担当。他的故事能流传几百年,不是因为他会算命、会预言,而是因为他用自己的本事,实实在在地做了很多好事,老百姓记着他的好。

最后咱也盼着,咱每个人都能像刘伯温一样,既有解决问题的智慧,又有帮助别人的善良,在自己的生活里,活出属于自己的 “传奇”—— 不管遇到啥坎儿,都能笑着迈过去;不管身边有啥人,都能真诚相待。这样的日子,才过得踏实、过得舒心,你说对不?相关知识

孙悟空当年大闹天宫留下一句话,仅八字却非常经典,如今人人会背

历史中“最懒”的诗人,一生就写两句诗,诗句却人人会背

他15岁上北大,25岁自杀,留下一首诗火了几十年,如今人人都会背

武则天登基后写下大唐第一狂诗,李白也望尘莫及,如今人人都会背

如今再看欧豪当年的采访,再也无法聚齐的快男十强,或许欧豪会遗憾一辈子吧

算计了一辈子,最终还是传了一丝真气保住范闲的性命,这一刻,真情流露

爱管闲事的白居易一怒写下这首诗,最后一句至今仍常被贴在公园里

每日一诗 | 《嫦娥》(唐·李商隐)

当假冒的盲人不小心踏入真实的犯罪现场,他该如何应对才能保住性命?

宁波:新年诗会“快闪”寄情“诗与远方”

网址: 刘伯温当年快被杀,急忙写下一诗保住性命,如今此诗几乎人人会背 http://m.shhpp.com/newsview348917.html