回顾日本科幻“浸透与扩散”的时代

日本作家、科幻作品翻译家大森望在科幻领域深耕四十余年,是编选、评论、翻译科幻作品的全能选手。他编辑的《NOVA 创作日本科幻系列》,获得第34届日本科幻大奖特别奖;与日下三藏共同编纂的《年度日本科幻杰作选》,获得第40届日本科幻大奖特别奖。大森望也是刘慈欣所著《三体》的主要日语译者。

这一次,借GENRON科幻写作坊的机会,大森望邀请到长谷敏司、冲方丁、法月纶太郎、新井素子、圆城塔等九位知名科幻作家,独辟蹊径,打破科幻写作的思维定式,希望激发出新一代科幻作者的创造潜能。

《科幻还能这样写:科幻名家十讲》就是“Genron 大森望科幻讲座”的讲义集。讲座每月一次,原则上在第三个周四晚,于五反田 Genron咖啡厅举行,每次三课时。第一节课由嘉宾讲师围绕创作环境与技术展开,并给出下个月要讲评的梗概的题目,第二节课讲评基于上月课题提交的梗概,按照标准选出三篇优秀作品。被选中的听讲者,可在下次讲座前创作并提交基于梗概的短篇。第三节课讲评由上个月的优秀梗概发展而来的短篇。如此循环。

我们今天分享第一讲的内容,是科幻小说家、评论家东浩纪向大森望、编辑嘉宾小滨彻也(东京创元社)请教日本科幻的发展历史,整篇内容较长,这里节选部分。

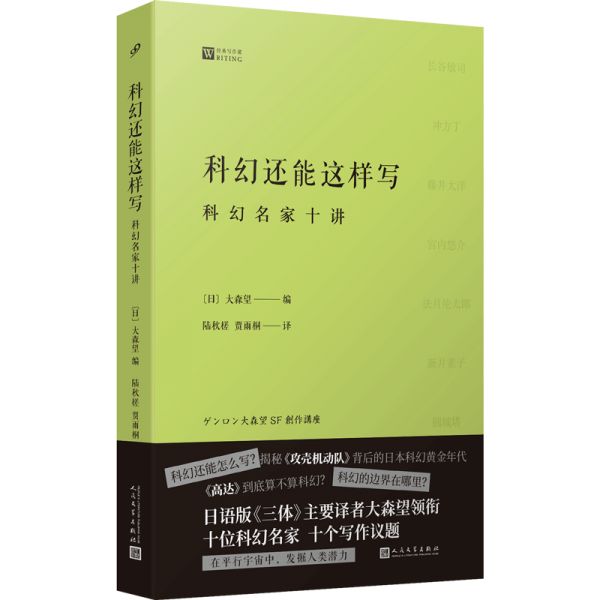

《科幻还能这样写》

[日]大森望 编

陆秋槎 贾雨桐 译

人民文学出版社·九久读书人

第一讲 定义(节选)

讲师 东浩纪、小滨彻也(东京创元社)

东:“Genron大森望科幻创作讲座”终于开始了。今天我与其说是嘉宾倒不如说是主持人。

第一期想跟大家讨论一下“科幻小说是什么”。我们请到了大森望老师与科幻编辑小滨彻也来分享这个话题。两位都是从二十世纪七十年代开始,经过二十一世纪头十年,直到今天仍活跃在第一线的、日本科幻文化的见证者。首先能否请两位分享一下,你们喜欢上科幻的契机是什么?

小滨:契机应该都是学校图书室或公共图书馆里的面向青少年的科幻小说吧。

大森:我在七十年代还是学生,考入大学是1979年,小滨是1981年。

东:当时的科幻界是怎样一番情形呢?

大森:七十年代前半期,以星新一、小松左京、筒井康隆为中心,日本科幻开始以文库的形式热卖。我们在念小学,正好遇上了科幻热的到来。在那个时候最初接触到的科幻,正如小滨所说,是面向青少年的作品,主要是将国外的科幻作品改写成小孩子也能读懂的版本,岩崎书店、偕成社等童书出版社出过很多这类书。就像每个图书馆里都能看到白杨社版的福尔摩斯全集、亚森·罗宾全集和乱步全集(“江户川乱步·少年侦探团丛书”),像“青少年版世界科幻”或“少年少女宇宙科学冒险全集”这类书也整排整排地摆在架上。很多六十年代出生的人都是由此喜欢上科幻小说的。

东:两位都是京都大学科幻研究会出身,在进入大学之前就参加过科幻迷的活动吗?

大森:我在高中时加入过“高知科幻同好会”,创立者是如今已成为书籍设计师的岩乡重力。后来成了翻译家的细美遥子当时也在。

小滨:那么早就开始参加科幻迷活动的人,当时应该很罕见吧?

大森:不,六七十年代日本科幻的粉丝文化整体都很年轻化,有很多中学生参与其中。当时科幻小说的读者层也很年轻。1970年早川科幻文库创刊后,科幻小说销量有了爆炸式的增长,支撑其人气的读者也主要是中学生。反倒是那个时候,有一种从大学毕业同时也从科幻毕业的风气。因此有不少在中学时代组建科幻迷团体的个案。就像招募乐团成员一样,在《SF Magazine》的读者投稿栏经常能看到类似“我们学校也新成立了科幻社团!感兴趣的人请务必加入”一类的消息,还会附上地址和电话号码。六七十年代也是日本各地的中学生们通过例会、大型活动和贩卖同人志进行交流的时代。

东:那还真是火热的年代啊。这种由高中生组建的地方上的科幻社团,大概有多少呢?

小滨:中学生参加成人社团的例子倒是有不少。不过,六十年代末被称为“青少年粉丝文化”的时期结束后,中学生的科幻团体还有那么多吗?

大森:至少在七十年代,有科幻研究会的高中还是很多的。我所在的高知就有三所左右。且不论他们的对外活动能否被核心圈子注意到,如果只是在学校文化祭上布置展览,或是自己制作文集,这种程度的科幻同好会还是很多的。

东:刚刚提到了,当时最有人气的科幻小说家是星新一、小松左京、筒井康隆,即所谓的“御三家”。科幻动画和电影方面,哪些比较受欢迎呢?

《机动战士高达》

小滨:1974年的《宇宙战舰大和号》(简称《大和号》)、1978年《星球大战》第一部登陆日本、1979年《机动战士高达》播出。本来七十年代就是特摄片和机器人动画盛行的时代,因此当时大家基本上都对这类题材感到亲近。还有就是前几季《星际迷航》在关西的电视台反复重播,深夜也能看到各种国外的科幻剧和科幻电影。

东:包括影视在内,当时最具影响力的科幻载体是什么呢?

小滨:作为科幻迷,我当然觉得是文库本了。

大森:关于《大和号》的粉丝到底算不算科幻迷,在当时可是个重大问题呢(笑)。完全不读科幻小说的《大和号》粉丝大批拥入科幻大会,跟资深科幻迷发生摩擦,科幻圈也会讨论如何对付那帮人,就是那样一个时代。毕竟只看人数的话,《大和号》的粉丝有着压倒性的优势。

但是小说这边,1973年出版的《日本沉没》(小松左京)狂销四百万册,热潮席卷全日本,商业上可谓独步天下。或者说在那个时候,所有娱乐小说之中科幻成了最卖座的门类。在这种情况下,自然有大量科幻小说的文库本发售。特别是新兴的角川文库的掌权者角川春树,在其他出版社还不怎么出科幻的时候,就一个接一个地“勾搭”科幻作家,将其他社出过的书拿到角川文库去出版。当时角川春树还很自豪地说“有人说我是‘窃贼角川’,才不是呢,我是‘强盗角川’”(笑)。实际上在那之后,眉村卓一度在角川文库出版了百余部作品,数量实在惊人。

当时十几岁的人,大多是小学时接触到青少年科幻读物,中学开始读筒井康隆、星新一、小松左京,从那时起自己购买文库本。平井和正的《Wolf Guy》系列也非常畅销,主要读者也是中学生。Sonorama文库的创刊是在1975年,当时还几乎没有相当于现在的轻小说的文库,可以说中学生们就是把各社出版的日本科幻文库本当成轻小说在读。其中一部分少男少女也开始涉猎外国科幻和《SF Magazine》,渐渐成了狂热的科幻迷。

小滨:1977年早川SF Seriesb也开始进入早川文库。很多原本难以入手的名作,在地方的小书店也能很便宜地买到新书。Sanrio文库也是从那时开始有的。而且在当时文库本不太会绝版。这种状况一直持续到了八十年代前半期。那真是个科幻小说大繁荣的时代。

东:1981年我十岁,正好从那个时候开始读科幻,还能回想起当时的繁荣景象。只通过角川文库基本就能读到小松左京的全部作品。也慢慢开始看眉村卓和平井和正。图书馆里的少儿科幻也搜罗得很是齐全。H.G.威尔斯和儒勒·凡尔纳自不必说,我还记得读到过标题变成了《怪异植物三尖树的入侵》(《少男少女世界科幻文学全集》)的《三尖树时代》(笑)。与其说是依靠头部作品在支撑,倒不如说是个科幻门类全面兴盛的时代。

大森:1975年,筒井康隆提出了“科幻的浸透与扩散”,这是他为在神户举办的日本科幻大会“SHINCON”定下的主题。这话的意思是说,过去的科幻就像科幻作家俱乐部成员在《SF Magazine》上发表的作品一样,是个封闭的小世界,而现在这个世界因为科幻热而有所扩张,甚至会从《All读物》《小说现代》等“中间小说”杂志收到创作科幻小说的约稿。实际上筒井自己也曾一度与《小说新潮》缔结了独家契约,科幻作家成了抢手货。这就是狭义的“浸透”。只不过,那些杂志需要的并不是作家们为《SF Magazine》创作的那种硬核科幻作品,结果科幻成分逐渐稀薄了起来。这就是“扩散”。当然,日本科幻的主流本就不是那种硬邦邦的本格科幻。

当时像星新一、筒井康隆、小松左京他们,都不再以所谓的“Science Fiction”为中心——本来超短篇(short-short)就与科学关系不大——那些作品若放在现在,或许会被归到奇幻、恐怖、推理等相近的类型去,在那个时代却被统称为科幻小说。在新书信息的版面上也是如此。只要是科幻作家写的小说,全都被当成是科幻。我们这些科幻迷经常会怒斥说“什么玩意啊”(笑)。总之,“科幻就是科幻作家写的小说”一类的同义反复,倒是很适用于当时的状况。

如果这时有人抬出“没有出现宇宙飞船和机器人就不是科幻”“科幻必须描写未来”这一类观点,陷入定义论的泥沼,就势必会漏掉一大批杰作。至于什么“不能没有科幻精神”“惊奇感很重要”“认识上的异化作用”,就更是让讨论变成了神学论战。所以说,界限这玩意,可能还是模糊一点为好。我们是从奇幻、恐怖统统被归类为科幻的时代开始读科幻的,也能理解为什么有读者看了刘宇昆的《手中纸,心中爱》之后觉得“这不是科幻”,那应该算是包含了不怎么科幻的作品的科幻才对(笑)。

小滨:我是把《手中纸,心中爱》当成将小众文学大众化的作品来读的。不过若是在年轻时读到的话,说不定会认为“折纸会动所以是科幻”。

东:总之,科幻在七十年代中期已经扩散开来,科幻的定义也不再清晰。

大森:科幻卖座的时代,什么都会被贴上“科幻”的标签。分类很大程度上是被当时的流行所左右的。恐怖小说大热的时候,什么都会被贴上“恐怖”的标签。不仅是《寄生前夜》,就连《BRAINVALLEY》(都是濑名秀明的作品)也被归类为恐怖小说。就算内容是科幻,到了腰封上的介绍也全都变成了“理性恐怖小说”或是“科学推理”。

话说回来,虽然科幻热一直持续到七十年代,从八十年代后半期开始,以《罗德岛战记》(水野良)为代表的异世界小说、后来发展成了轻小说的奇幻,势力在逐渐扩张。九十年代初,架空战记风靡一时,而九十年代后半期恐怖小说席卷日本……就这样,以往作为科幻周边领域的类型开始接连分离出去,最终成了独立的门类。在腰封上标举“科幻”的作品也就越来越少了。在此影响下,有段时间科幻被认为是一个极其狭窄的门类。“科幻必须具备科学性”,持有这种固有观念的人意外地不在少数。

东:也就是说,作为“浸透”与“扩散”的结果而被视作科幻的各种小门类,到了八十年代后半期反而脱离科幻、开始以其他名义大卖。

小滨:就是这么回事。与之关联的是对类型的认识的变化。比如说1983年北上次郎和内藤陈提倡的“冒险小说”,就是个很厉害的发明,一个全新的门类在日本就这么突如其来地形成了。一时间在娱乐小说界,从冷硬派推理到战争小说,乃至包含冒险要素的科幻,都会被归为冒险小说。

大森:说到八十年代科幻的分崩离析,最有象征意义的要数科幻动画论争。当时在Studio Nuea的高千穗遥的发言“《高达》不是科幻动画”,引起了很大的反响,最终形成了围绕“《机动战士高达》到底算不算科幻”的大论战。导演富野由悠季曾想过要在《SF Magazine》上连载《高达》的小说版,还和押井守一样,说过希望能将光濑龙的《百亿之昼,千亿之夜》改编成动画,他对科幻小说抱有极大的敬意,并在此基础上制作了《高达》。

但动画的制作人员对此却不以为意,并不拿科幻当回事——这是高千穗遥从当时的制作人员那里听来的。在这一背景下,他才在动画杂志《OUT》的专栏里说“能称为科幻的只到第三集为止,第五集之后就不是科幻了”,引起了巨大的争议。当时愤怒的动画迷纷纷表示,“《高达》不算科幻也无所谓,我们都当它是‘真实系机器人动画’”,就这样与科幻划清了界限。

在那之前,求知欲旺盛的动画迷们对科幻仍抱有敬意,甚至会认为“既然《高达》是科幻,作为‘Mobile Suit’灵感来源的海因莱因的《星船伞兵》就是必读书了,科幻小说的历史也有必要了解”。这群动画迷开始一股脑地远离科幻小说,这样的分裂状况一直持续到《新世纪福音战士》之后的今天。

Studio Nue原本是作为专业科幻团队参与到《高达》这一企划中去的,结果他们的科学考证和科幻精神没能得到制作人员的理解,导致《高达》作为科幻没能达到本应有的水平——高千穗遥的发言本是对此发的牢骚,却被按字面意思解读而引发争议。毕竟以常理而论,《高达》不可能不算科幻啊。这是在有前提的情况下提出的意见,然而不了解这一文脉的动画迷仅仅抓住“这不是科幻”而作出了过度反应,造成了科幻小说与科幻动画的分裂。而科幻动画的发展,远较科幻小说更兴旺,角川书店最终变成了宅文化帝国……这一历史的分歧点,就在八十年代初。

《SF Magazine》的第二代主编是对漫画、动画理解颇深的森优。他在1974年离开了早川书房。如果森优还在,富野的《高达》小说版得以在《SF Magazine》上连载,动画与科幻小说的蜜月期继续下去,或许早川书房才会成为第一大宅文化帝国也未可知(笑)。这样的平行世界也并非不能成立。

相关知识

回顾日本科幻“浸透与扩散”的时代

值得全场欢呼,回顾时代少年团的辉煌瞬间

执导的HBO科幻剧《异星灾变》引进日本……

虚构,科幻与女性主义……文学是如何介入现实的?

科幻、“韩流”热潮背后,藏着怎样的流量密码?

《神探夏洛克》开播15周年,再来回顾一下这段经典的片头,真·时代的眼泪

科幻名家王晋康发布新作《行歌三叠》 揭秘AI时代人类终极困境

日本网友回顾ARASHI暂停活动广告落泪,赞其国民级巨星地位

科幻照亮成长 鲲鹏青少年科幻文学奖亮相第31届全国书博会

2019中国科幻产业总产值658.71亿!带你认识一位科幻先驱鲁迅先生

网址: 回顾日本科幻“浸透与扩散”的时代 http://m.shhpp.com/newsview343688.html