为何“中国第一古刹”白马寺,知名度不如少林寺?

洛阳白马寺是佛教传入中国后的第一座官办寺院,始建于东汉永平十一年(公元68年),距今已有1900多年历史,被尊为“中国第一古刹”。

嵩山少林寺始建于北魏太和十九年(495年),是孝文帝为了安顿印度高僧跋陀(印度人,少林寺首位住持)驻锡传教而兴建的一座寺院。

论资历,白马寺比少林寺早427年,“释源祖庭”之名当之无愧。然而,在知名度和文化影响力上,白马寺似乎远不及少林寺,为何?

武术:少林寺的超级文化IP少林寺的知名度爆发,始于一项独特的文化创造——少林武术。

北魏孝昌三年(527年),印度高僧达摩在此面壁九年,传说其创立的禅宗与寺内武僧的健身术结合,逐渐形成体系化的少林功夫。

隋末唐初,十三棍僧助李世民平定王世充的典故,让少林寺获得皇家封赏,武僧护寺的传统从此写入史册。

“武禅合一”,在冷兵器时代尤为可贵,明代抗倭战争中,少林武僧多次应召出征,《倭变事略》记载他们“骁勇善战,持棍冲锋,倭寇畏之”。

武术让少林寺超越了单纯的宗教场所范畴,成为兼具精神象征与实用价值的文化符号。

而白马寺作为汉传佛教的“祖庭”,始终以译经、弘法为核心使命,缺乏类似于“武术”这种大众化的传播载体。

传播:一个坚守典籍,一个搬上银幕白马寺的历史荣光,更多记载于《后汉书》《洛阳伽蓝记》(中国古代佛教史籍,作者为南北朝时期的杨衒之)等正史典籍中。

公元64年,汉明帝“夜梦金人”后遣使求法,天竺高僧摄摩腾、竺法兰以白马驮经来到洛阳,汉明帝敕建白马寺供其译经,首部汉文佛经《四十二章经》便诞生于此。

这种与皇权紧密绑定的起源,赋予其崇高的宗教地位,却也使其形象更偏向庄重肃穆的“文化标本”。

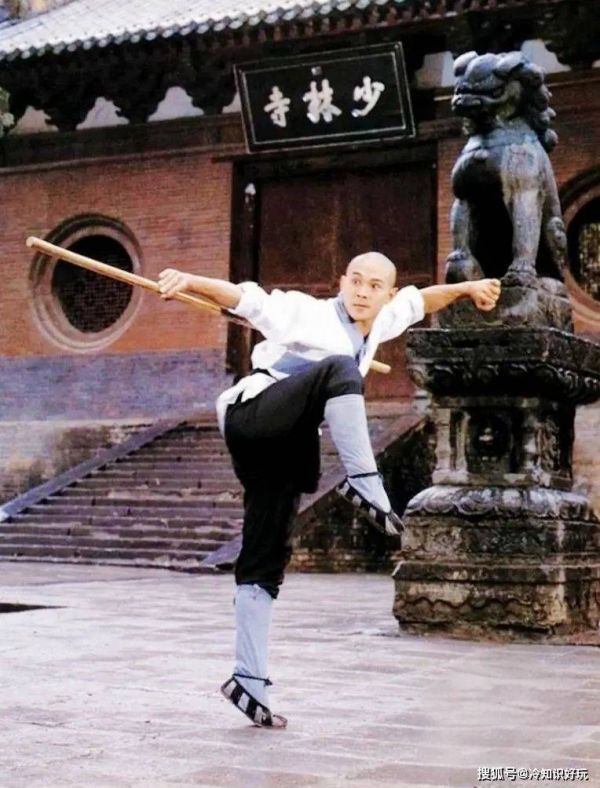

少林寺则在现代传播中完成华丽转身。1982年,李连杰主演的电影《少林寺》以1毛钱票价创下1.6亿票房,主题曲更是响彻大江南北。

影片中觉远和尚的侠义形象,让少林寺成为正义与功夫的代名词。此后数十年,从金庸武侠小说到各类动作片,少林元素被不断演绎,形成持续的文化热度。

反观白马寺,译经的故事虽意义重大,却难以转化为通俗的叙事素材。

定位:一为宗教圣地,一为文化综合体在发展脉络中,两座寺院逐渐形成差异化定位。白马寺始终坚守“释源”本色,现存古迹如齐云塔、泰国佛殿苑等,均以展现佛教传播史为核心。

1992年,白马寺恢复国际佛教学术交流功能,先后修建印度、缅甸等国家风格的佛殿,成为展现佛教文化多样性的窗口,但这种定位偏向学术与宗教圈层。

少林寺则在释永信的推动下,发展为集宗教、武术、旅游、商业于一体的文化综合体,1989年成立的少林武僧团已巡演100多个国家。

2006年少林功夫入选首批国家级非物质文化遗产,2019年“少林IP”相关衍生品销售额突破10亿元。这种产业化的运作,大大提升了全球认知度。

价值取向不同,导致知名度有差异从文化的角度看,白马寺代表着佛教中国化的起点,其价值在于开启了外来宗教与中华文明对话的先河,白马寺就像是佛教传入中国的“第一块界碑”。

而少林寺,则展示了传统文化在不同时代的创造性表达能力,武术成为其穿越文化壁垒的“通用语言”。

两者知名度的差异,诠释了文化传播的规律:漫长的历史中,能与时代需求相结合、不断生成新表达的文化遗产,能获得更广泛的传播力。

总的来说,白马寺是深沉的“根”,它代表佛教中国化的原点,是“释源祖庭”;少林寺是闪耀的“冠”,它凝聚了禅的智慧与武的刚健,并通过现代媒介转化为全球知名文化符号。

相关知识

诗人大咖登封、新郑采风:叩问书院古刹,诗意流淌时空长河

王健林在洛阳白马寺

千年佛缘,瓷韵新生 | 大唐官窑与少林寺住持印乐法师的文化情缘

《少林寺传奇》再出电视剧,从头打到尾,少林寺和尚的武打剧

周生辰不告而别 时宜去白马寺祈福,看桌子秒懂出事了

光影中的禅武之道:解码少林寺电影中的佛门精神

《新少林寺》:军阀与少林的纠葛 新少林寺

少林寺的僧人每天都吃什么?菜单曝光后,和电视剧上的完全不同

少林少林 一部电影加持下的“功夫郑州”

天龙八部中的“扫地僧”究竟是谁?为何能在少林寺中隐藏40多年?

网址: 为何“中国第一古刹”白马寺,知名度不如少林寺? http://m.shhpp.com/newsview336242.html