英国女作家笔下的“如画北京”

季剑青

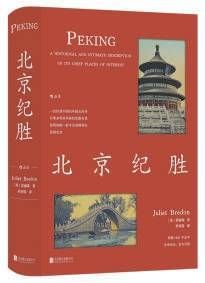

《北京纪胜》 裴丽珠 著 季剑青 译 后浪·北京联合出版公司

图为裴丽珠与丈夫罗尔瑜

英国作家裴丽珠《北京纪胜》一书,在英语世界有关北京的著述中享有盛誉,林语堂称它“当之无愧地被认为是关于北京的最全面的著作”。作为一位长期在中国生活的西方人,裴丽珠笔下的北京与一般外国游客眼中充满异域情调和东方色彩的北京迥然不同,尤其是她着力表现的北京的“如画”之美,在20世纪初大英帝国日薄西山和现代中国艰难转型的历史背景下,透露出丰富的审美政治意味。

“亲密”描述北京名胜

裴丽珠是裴式楷唯一的女儿。裴式楷是长期担任清朝海关总税务司的英国人赫德的妻弟,他本人也供职于中国海关,长年在中国工作与生活。裴丽珠应该于1881年出生在中国,具体地点不详,但她幼年曾随父母在汉口生活。在她后来写的一篇回忆赫德的文章中,记述了她小时候第一次在汉口见到赫德的情景。

1896年前后,或许是感到升迁无望,裴式楷离开中国,回到英国。此时年事渐高的赫德已经开始考虑接班人的问题,他有意让裴式楷继任。裴式楷于1897年12月回到北京。裴丽珠也跟随家人再一次搬到北京居住。此时她对北京的印象并不佳,在她看来,位于使馆区的带有花园的赫德寓所,乃是“灰尘扑面的北京的一块绿洲”。

《赫德爵士:伟大生涯的传奇》记载了一个生动的细节:庚子事变后,天坛和先农坛先后向外国人开放,然而赫德仍习惯于在自己的庭园或者城墙上漫步,从未去过两地。

与她的父辈们不同,裴丽珠对北京这座城市充满了好奇心与热情。1911年,裴丽珠与法国人罗尔瑜结婚。她的丈夫1914年调入设在北京的盐务稽核总所任会计科长兼财政秘书。婚后的裴丽珠经常在家中接待客人,成为北京社交界中有名的沙龙女主人。裴丽珠交友广泛,长年在北京生活的她能说一口流利的北京话,这使得她能够与北京的普通市民自由交流,熟悉这座城市的风土习俗。1920年,裴丽珠在上海别发洋行出版了《北京纪胜》的初版,该书英文书名直译应为“北京:对其主要名胜的历史记述与亲密描述”。“亲密”一词透露出作者与这座城市之间非同寻常的个人化的关系。

初版两年后,《北京纪胜》于1922年推出增订版,1931年又出了第三版,对前两版做了进一步扩充,成为该书的定版。

“如画”出现49次之多

在1922年版《北京纪胜》的序言中,裴丽珠确实很自觉地充当着读者的向导。她如此界定这本书的宗旨:“它的目的不过是扮演市民和游客都会视之为朋友——一个挽着你的胳膊逛遍这座城市及其郊区的朋友(你对他的品味应该会有信心)——的那种角色。”1931年版基本上沿用了上一版的序言,只添加了最后一段文字:“这就是我为作为读者的你所做的介绍,好比一个人愿意引导你游览这座我已经在其中生活且研究多年的城市,就像我已经为许多路过的人所做的那样跟你交谈,这些人觉得他们是置身于一个陌生地方的陌生人,他们在这里看到了很多却知道的不多,直到他们跟一个对北京熟悉的伙伴在一起。”裴丽珠强调她的目标是让英语世界的读者“熟悉”北京,就像她本人那样与这座城市建立起“亲密”的关系,这跟当时许多西方人的北京游记将北京“异域化”为东方奇观的做法很不一样。

《北京纪胜》的直译书名中虽然包含了“历史”,但基本结构却是空间化的。1922年版在第一章概述北京的历史之后,接下来依次描述北京城墙、使馆区、三海与景山、紫禁城、天坛与先农坛、皇城、内外城及颐和园与玉泉山、西山的寺庙、长城与十三陵、清西陵与清东陵等,最后三章分别介绍北京的古玩市场、集市与西方式的建筑,共二十章。此外,书中还收录了几十幅地图、插图和平面图,并附有《中国的朝代》《北京主要的节日与庙会》两份附录。这丰富的内容,使全书几乎成为一部关于北京的集大成之作。作者介绍每一个地点、每一处景观时,都会勾连相关的历史事件或民间传说,并引述各类相关文献,再加上个人化的细致观察和饱含情感的评述,确实令读者有沉浸其中、流连忘返之感。

裴丽珠描绘北京的风景,最喜欢用“如画/画意”。在1931年版《北京纪胜》中,这样的词出现了49次之多。除了3处是引自他人著作之外,其余46处均为作者所用。全书第四章整章即以“过去的画意”为题。裴丽珠使用该词,既用来概括北京的整体氛围,也用来描述宫苑、园林、寺庙、村落、废旧的古迹、自然风景,乃至日常生活中的场景。在全书的开头,裴丽珠谈起“北京拥有异乎寻常的丰富而充满魅力的个性”,称:“这部分要归因于建造者的宏伟规划,归因于环城而建的城墙与城门的庄严、宫殿广场的壮丽和皇室建筑屋顶的鲜亮色彩,但更依仗那种无处不在的如画般的氛围,那种与寻常事物的鲜明对比,以及那种新与旧的奇妙混合。”

在裴丽珠的笔下,午门后面的金水河和中央公园是“如画”的:“午门后面是一块很大的开阔空间,金水河流经此地,这条改造成运河的河流在大理石栏杆间蜿蜒流淌,风景如画。”

留给我们一道课题

裴丽珠认识到,西方人理解中国远比领会意大利文明更为艰难:“我们更容易想象自己与伟大的洛伦佐甚至凯撒·博尔贾——而不是永乐或乾隆皇帝——共进下午茶。”为此,她试图以自身对西方视角的“熟悉”为桥梁,弥合西方人与北京之间的“陌生”鸿沟,这与“如画”观念的运作机制恰好有相通之处。只是裴丽珠的工作更宽泛地位于中西之间,而非着意于大英帝国的文化建构,这突出地表现在第四章《过去的画意》中。在这一章,裴丽珠为我们展现了北京那些正在消逝的多姿多彩的风景与生活。她谈起街头小贩“有特定的悦耳的叫卖声,就像伦敦的鱼贩子或巴黎的四季商人一样”,警察制度出现之前的打更人“让人想起莎士比亚笔下的道格勃里和他的手下”,老派的满大臣坐着绿色轿子往来的阵仗“类似伦敦的市长巡游”,而货车车夫“语言中拉伯雷式的滑稽幽默的隐喻如同他本人一般充满画意”。裴丽珠运用精彩的比喻和联想,着力在北京的城市风情与西方文化之间建立起桥梁。如此呈现出来的“如画”的北京,也是令西方读者感到亲切和熟悉的北京。

《北京纪胜》用这一章的篇幅集中呈现的“如画”北京,却属于或即将属于“过去”,这本身亦是一件耐人寻味的事。如我们前文所说,18世纪后期至19世纪,“如画”观念在英国遭遇困境,是因为它感兴趣的是前工业时代的风光。在18世纪90年代,“普赖斯和他的追随者想把时钟回拨,重新发现风景——在那里,没有工业化、没有圈地、没有庄园改造留下的印记”;游客们追求的是“原始的、渐被废弃的、带有异教色彩的生活方式。文明的心智与开化的乡村一样,都已经过时了”。于是,英国的文人、艺术家和旅行家不得不把目光投向域外,在落后的殖民地和后发地区发现他们似曾相识的、在本国已经逐渐消失的“如画”之美。裴丽珠大体亦可归为他们中的一员,然而,让她颇感失望的是,这些“如画”的风土人情,在北京这座正经历现代转型的城市,也正在消逝。

一座现代的北京城是否有可能以及如何具有“如画”之美,这是裴丽珠留给我们的课题。(作者为北京大学中文系长聘副教授、研究员)

相关知识

永远信赖女作家笔下的人物! 度华年

英国女作家谢福芸笔下的箴宜女校

清代沭阳女作家笔下的“罗刹海市”

弗吉尼亚·伍尔夫笔下的文豪们

英国剑桥莎士比亚戏剧节主席David Crilly到访北京人艺

诗词丨王维笔下的秋天,如诗如画,道尽秋日静美

眉眼如画,尽显冷傲

《中国女性作家访谈录》:女作家成长史,也是中国社会发展史

如诗如画的小夭,令我心醉神迷

英国出版社举办贾平凹翻译文学研讨会

网址: 英国女作家笔下的“如画北京” http://m.shhpp.com/newsview332960.html